質疑応答も含め大変よくできました。晴れて卒業です。

ヒト胚子期~胎児期初期の大腿骨、髄腔の形態形成 鈴木裕子

ヒト胚子期後期におけるWillis輪の形態の多様性 古市華菜

高解像度MRI・DTIを用いたヒト胎児心筋の走行 西谷早織

ヒト胎児期初期~中期における中耳形成の三次元的解析 大槻咲愛

ヒト胚子期、胎児期初期における上気道、口腔の形態形成 尾脇なつみ

|

||||

|

ヒト器官形成期における視覚器の発達についての3次元的解析 【背景】視覚器の発生はCarnegie Stage(CS) 10の視溝形成から始まり、生後数ヶ月まで発達が続く。器官形成期における組織学的な研究はこれまで多くの報告があるが、3次元的な検討は十分には行われていない。 【対象と方法】京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センター所有のヒト胚子、胎児標本の立体情報計65例(位相CTdata;26例、MRIdata;39例)を対象とした。用いた標本は全て明らかな外表奇形、視覚器の異常を伴っておらず、胚子標本はCS16~CS23、胎児標本は胎児期初期(CRL34㎜~152㎜)に分類される。画像情報を基に視覚器の立体像を作製し、1)頭部における水晶体や網膜(強膜)、視神経などの立体的位置関係の変化の検討、2)外眼筋の形成過程の検討を行った。 【結果】1)視覚器の立体的位置関係の変化: 水晶体は外側から腹側、頭側から尾側へ移動した。頭部横径に対する水晶体中心間距離はCS16~C21では1~1.2だったが成長に伴い減少し、CS16~CRL30㎜の胎児期初期までは変化が大きく、その後0.4~0.5に収束した。頭尾方向の移動はCS17~CS18 にかけて大きな変化がみられた。左右の視神経がなす角度は、CS16~17では160°~180°だったが徐々に小さくなりCRL30㎜の胎児期以降では60°~80°に収束した。いずれの変化もCRL30㎜以降の胎児期初期で収束し成人の値と近くなることから、この時期から頭部における視覚器の位置関係は成人に近いことを示した。 2)外眼筋の形成過程: 胎児期初期では成人と同様、4本の直筋(上直、下直、内直、外直)と上斜筋は視神経管周囲の骨膜(総腱輪)から、下斜筋は眼窩の前縁内側骨膜から起始していた。全ての外眼筋が眼球表面の強膜に停止しており、発達に大きな左右差はみられなかった。体積は外直筋、長さは上斜筋、平均断面積は上直筋が最も増加率が大きかった。上斜筋の滑車部分がなす角度は、CS22~23では直角に近かったが、徐々に小さくなりCRL50㎜以降の胎児期では40°~50°に収束し成人と近い値を示した。 【結論】胚子期、胎児期初期のいずれも正常と判定された個体の位相CTdataやMRIdataを用いて視覚器の立体像を作成し、成長に伴う視覚器の立体的位置関係の変化や外眼筋の成長を定量的に明らかにした。異常個体の立体像も同様に作成することで、視覚器の発生の異常についても解析できることが期待できる。また、さらに解像度の高い撮像方法が可能となることで、今回解析できなかったCS16以降の個体でも詳細な解析が行われることが期待できる。 29. Osaka M, Ishikawa A, Yamada S, Uwabe C, Imai H, Matsuda T, Yoneyama A, Takeda T, Takakuwa T, Positional changes of the ocular organs during craniofacial development, Anat Rec (Hoboken) 300(12), 2107–2114, 2017 DOI: 10.1002/ar.23588(概要) 4回生の卒業研究発表会が行われました。 本年度は、理工系のグループに混じっての発表になりました。 ヒト胚子期~胎児期における側頭骨錐体部の内部構造の三次元的観察 石川 葵

修士論文審査が行われました。落ち着いてわかりやすく発表でき、良かったと思います。諮問も問題なく終了です。

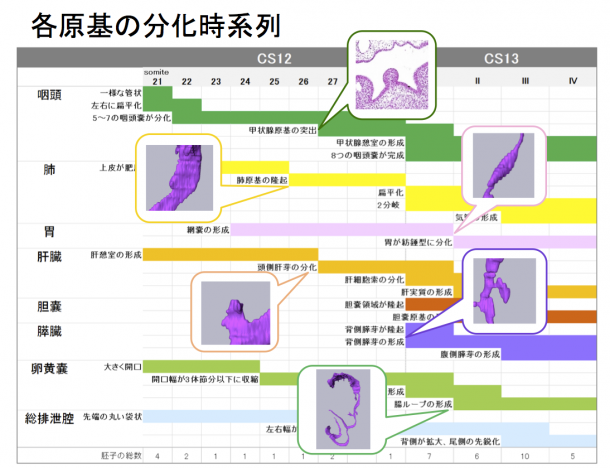

ヒト聴覚器の各発生段階の形態学的解析 背景:ヒトの聴覚器は、内耳、中耳、外耳に分けられる.その発生過程については、これまで組織切片を用いた観察が主体であり、立体像を用いた解析は膜迷路でしか行われていない.また、現在ヒト発生学での発生段階の指標として用いられているカーネギーステージ(Carnegie Stage(CS))分類の提唱以前に行われているものが多いため、CSに沿った報告が少ない. 目的:ヒト胚子の連続組織切片を用いて立体像を作成し、胚子期における内耳、中耳、外耳それぞれの各CSにおける形態的特徴と、相互の位置関係を明らかにする. 対象・方法:京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センターに保存されている外表の状態から正常と判断され、かつ、保存状態が良好なヒト胚子の連続組織切片17個体(聴覚器33例)を用いて聴覚器の立体像を作成し,CSごとに発生過程の観察を行った. 結果:①内耳 半規管:CS18(4個体、聴覚器8例)では、3例で半規管が全く形成されておらず、1例で後半器官のみ、1例で前半規管のみ、3例で前半規管と後半規管の2つが形成されていたが、CS19以降の個体では全例で3つ全ての半規管が観察された.蝸牛管:CS18(4個体、8例)では、6例で蝸牛管の回転は観察されず、2例で回転方向(上向き)に曲がりL字型になっていた.その後徐々に回転が進み、CS19(3個体、6例)の2例で半回転、CS20(2個体、4例)の全例で1回転、CS21(4個体、8例)の2例とCS22(3個体、5例)の全例で1回転半、CS23(1個体、2例)の全例で2回転していた.卵形嚢と球形嚢:CS22(3個体、5例)の3例とCS23(1個体、2例)の全例で球形嚢と卵形嚢を明確に区別することが可能であった.②中耳 耳小骨:アブミ骨はCS18(4個体、8例)の2例ですでに輪の形が形成されていたが、CS23までの全例でアブミ骨底が観察されなかった.ツチ骨とキヌタ骨は、CS19(3個体、6例)の4例で原基が観察でき、CS23までに成人のものとほぼ同様の形態がつくられていた.また,キヌタ・ツチ間の関節面はCS19(3個体、6例)の2例で接しており、キヌタ・アブミ間の関節面はCS21(4個体、8例)の7例で接していた.耳管:耳管は全CSの全例で正面から観察すると平たく、側面から観察すると、耳介へ向かって広がる裂隙状であった.③外耳 外表形態:Streeter G. L.による耳介の形態分類を参考に分類を行ったところ、時系列に沿った形態が観察されたが、左右で形態に差をもつ個体が6個体存在した.④相互関係 耳小骨と内耳:側面から観察した際、CS20までは全例とも、耳小骨が蝸牛管の回転始起部付近で前後方向にずれて存在していたが、発達段階が進むにつれて徐々に近づき、CS22以降の全例で、耳小骨が前庭付近で互いに重なり合って存在していた.CS23では、全例でアブミ骨が球形嚢部分に接していた.耳管と外耳道:CS19では耳管に対して低い位置に存在する外耳道が,発達段階が進むにつれて徐々に耳管に接近していた. 結論:本研究で,CS18からCS23までの聴覚器の立体像を作成し,各CSのそれぞれの発生過程と相互関係が明らかになった.今回,正常個体の発生過程が明らかになったことにより,先天的な聴覚器の異常の早期発見につながることが期待される 21. Ozeki-Sato M, Yamada S, Uwabe C, Ishizu K, Takakuwa T, Correlation of external ear auricle formation with staging of human embryos, Congenit Anom (Kyoto) 56, 86-90, 2016, DOI: 10.1111/cga.12140, (概要) (外耳形態の部分) 26. Ozeki-Satoh M, Ishikawa A, Yamada S, Uwabe C, Takakuwa T. Morphogenesis of the Middle Ear Ossicles and Spatial Relationships with the External and Inner Ears during the Embryonic Period, Anat Rec (Hoboken) 299:1325–1337, 2016, DOI 10.1002/ar.23457, (概要) (中耳骨の形成と内耳・外耳・耳管との空間的関連性) The digestive tract and derived primordium differentiate by following a precise timeline in early human embryos  22. Ueno S, Yamada S, Uwabe C, Männer J, Shiraki N, Takakuwa T, The digestive tract and derived primordia differentiate by following a precise timeline in human embryos between Carnegie stages 11 and 13, Anat Rec (Hoboken) 2016, 299, 439-449, DOI: 10.1002/ar.23314s, (概要)

金橋くんの修士学位審査が無事おわり、 昼食partyでお祝いしました。お疲れ様でした。(14.02.07) 論文題目;ヒト胚子期における肝臓形態形成異常の解析 A series of liver malformations in externally normal human embryos 英語論文として受諾されました。 18. Kanahashi T, Yamada S, Tanaka M, Hirose A, Uwabe C, Kose K, Yoneyama A, Takeda T, Takakuwa T, A novel strategy to reveal the latent abnormalities in human embryonic stages from a large embryo collection, Anatomical Record, 299,8-24,2016 10.1002/ar.23281(概要), *299(1),2016の表紙に採用されました。DOI: 10.1002/ar.23206 (cover page) |

||||