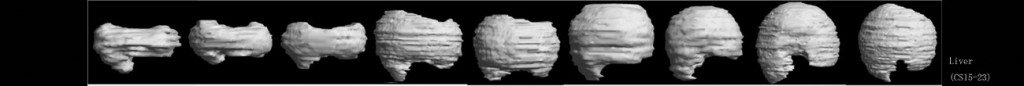

ヒト胚子期における肝臓形態形成異常の解析A series of liver malformations in externally normal human embryos

BACKGROUND

肝臓は胚子期に腹腔内最大の器官へ発達するとともに、造血や代謝等の胚子・胎児の成長にとって重要な役割を担う。ヒト胚子期における正常な肝臓の形態形成については我々の研究室が報告したが、形態形成異常についての報告はなされていない。肝臓は発生中に造血や胎児蛋白産生等の重要な機能を果たすことから、その形成不全は胚子・胎児の発育に影響を与える可能性が高く、子宮内胎児死亡に至る可能性がある。また、多くの外表奇形が流産の原因となることが報告されている一方で、外表奇形を伴わなわず流産に至る原因については明らかになっていない。今回、外表奇形を伴わないヒト胚子の中から、肝臓形成不全の可能性のある個体を抽出し、肝臓、並びに周辺器官の形態形成の特徴について明らかにする為に、詳細な解析を行なった。

METHODS

京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センターに保存されている外表奇形を伴わないヒト胚子から、MR顕微鏡で撮像された1156例 (Carnegie stage (CS)14~23)を対象とした。これらは、肝臓形態形成に異常の可能性があるものを抽出するため以下のスクリーニング法を用いて解析を行なった。1)肝臓体積を推定できる式を作成し、各胚子の肝臓体積推定値を算出。2)肝臓体積推定値が各CS平均±2SDを外れる個体を抽出した後、肝臓、並びに周辺器官についてMR画像や三次元再構築像により、形態観察を行ない、抽出した個体から肝臓形態形成異常の可能性が高いものを選抜。選抜個体については、MR顕微鏡よりも高解像度の位相コントラストX線CT(PCT)により再撮像を行ない、胚子内部の詳細な解析を加えた。

RESULTS

肝臓体積推定値によるスクリーニングから、体積推定値が各CS平均+2SD以上の個体が41例(CS14~23)、各CS平均-2SD以下が12例(CS19~21)得られた。計53例について形態観察を行ない、平均+2SD以上の個体41例からExtra-large群として8例(CS17~19)、平均-2SD以下12例からExtra-small群として7例(CS20~21)を選抜し、PCTで再撮像し、胚子内部の解析を行なった。肝臓の形態形成異常はExtra-small群7例全てで観察され、Extra-large群では8例中2例で観察された。Extra-small群7例は以下のように分類された。①肝臓無形成; 2例、②肝臓低形成; 4例、③右葉欠損; 1例。また、7例中5例で肝臓の他、周辺器官に形態形成異常の合併がみられた。Extra-large群では、2例中1例は肝臓のみに異常がみられ、臍帯静脈の拡張が観察された。残り1例は、肝臓並びに周辺器官に形態異常の合併がみられた。肝臓形態形成を認める胚子はCS18からCS21に限定しており、約1.7%(9/532)の割合で出現した。

CONCLUSIONS:

本研究では、外表奇形がない胚子に肝臓の形態形成異常をもつ集団が約1.7%存在する事を新たに示した。同集団は、肝機能不全の結果、子宮内胎児死亡に至る可能性が高く、早期流産の原因の一つになると考えられる。

英語論文

18. Kanahashi T, Yamada S, Tanaka M, Hirose A, Uwabe C, Kose K, Yoneyama A, Takeda T, Takakuwa T, A novel strategy to reveal the latent abnormalities in human embryonic stages from a large embryo collection, Anatomical Record, 299,8-24,2016 10.1002/ar.23281(概要) , *299(1),2016の表紙に採用されました。DOI: 10.1002/ar.23206 (cover page)

Localization of collagen subtypes, which consist the articular surface 軟骨最表層の構造

軟骨最表層の構造

はじめに:関節軟骨は一般的に細胞の形態、基質の含有により表層、中層、深層の三層に分類される。しかし、関節の潤滑な動きに重要な役割を担うであろう最表層と呼ばれる層が、表層より更に関節面側に存在することは、あまり注目されていない。最表層に関するこれまでの報告では、光学顕微鏡、透過型電子顕微鏡、走査型顕微鏡のいずれかが用いられてきたが、得られた最表層の像は手法により様々で一定化していない。そこで本研究では、光学顕微鏡、透過型電子顕微鏡及び走査型電子顕微鏡を用い、組織学的、免疫組織学的手法を組み合わせた最表層各層の構造・構成成分の比較を行なった。

手法:ブタの膝関節軟骨を用いて、組織化学染色及びⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型コラーゲンに対する免疫染色を行い、光学顕微鏡、及び透過型、走査型電子顕微鏡による観察を行った。

軟骨最表層のSEM像

結果:光学顕微鏡観察により、関節軟骨の最表層はプロテオグリカンに乏しく、方向性をもったコラーゲン性の層を含んでいることが明らかとなった。また、透過型、走査型、及び免疫電子顕微鏡による観察から、最表層は三層構造に分けられた。最表面から第一層、次いで第二層が存在した。第一層は透過型電子顕微鏡では電子密度の高い層として観察でき、無定形物質からなる層であった。第二層は透過型電子顕微鏡でのみ、低電子密度層として確認された。これらの層にはⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型いずれのコラーゲンも含まれていなかった。一方、第三層は透過型電子顕微鏡では識別できないが、線維の密度や走行から走査型顕微鏡で下層と区別して観察された。この第三層はⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型コラーゲンにより構成されていた。第三層の下層は、Ⅱ型コラーゲンから構成されるコラーゲン線維と紡錘形の軟骨細胞からなる、いわゆる表層であった。表層にはⅠ型、Ⅲ型コラーゲンはほとんど分布していなかった。

考察:最表層を構成する三層の中でも、より表面に存在する第一層と第二層では、コラーゲンやプロテオグリカンなどの軟骨構成成分が認められず、第三層はⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型コラーゲンにより構成される事が示された。これらのことから、第一層、二層は第三層以下の軟骨構造とは異なる構成帯であり、第三層は軟骨構成成分であるⅡ型コラーゲンを含むとともに、この層に特異なⅠ型、Ⅲ型のコラーゲンサブタイプを含み、独立した構造体を構成していることが示された。

7. Fujioka R, Aoyama T, Takakuwa T, The layered structure of the articular surface, Osteoarthritis Cartilage, 2013, 21, 1092-1098 doi: 10.1016/j.joca.2013.04.021

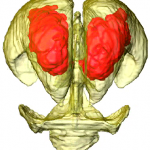

Morphogenesis of lateral choroid plexus during human embryonic period

白石直樹

背景; 脈絡叢は脊髄液を産生する組織であり、脳神経の発達や血液脳関門において重要な役割を果たしている。本研究では、ヒト胚子期の側脳室脈絡叢の形態学的特徴の変化を発生段階の指標であるカーネギー発生段階(CS)ごとにMR画像と組織切片とを用いて解析し、発生過程を定量化した。対象・方法; MR顕微鏡で撮像された1204体の胚子MR画像の中で、外表形態及び脳、脊髄に明らかな異常が見られない胚子のうちCS19~23の合計49個体を用いて、脈絡叢の三次元立体像を作成し、解析を行った。CS18~23に該当する合計41体の胚子組織切片を用いて、脈絡叢の発生過程を組織学的に観察した。さらにCS21の胚子組織切片を立体化することで、組織情報を三次元立体像に当てはめ、MR画像から作成した脈絡叢立体像と比較、検討した。結果; 脈絡叢をCSごとに三次元立体化することで、その形態形成や表面の形状に特徴的な変化がみられた。CS20ではなだらかな表面であったが、CS21、22では多くの不規則な凹凸が観察された。しかしCS23ではそれらは観察されず、代わりに3カ所の大きな隆起が観察された。これはCS21、22からLobulationが盛んになり、CS23では水腫様に膨張し、Lobulationが少なくなるという組織観察での所見と合致している。CS23で観察された3カ所の大きな隆起は、胎児期にみられる毛細血管構造に合致していると考えられた。脈絡叢体積はCS19で0.282±0.141mm3 からCS23で16.8±8.77 mm3と約60倍に急速に増加した。同時期の側脳室に対する側脳室脈絡叢の割合は4.84±2.52%から21.5±4.13%と側脳室脈絡叢は側脳室に対して、より急速に増大していた。組織学的な観察ではCS21では低分化な領域(前方、正中側)と高分化な領域(後方、外側)が観察された。低分化な領域では造血や血管生成が盛んに行なわれており、上皮は偽重層したままであった。高分化な領域ではLobulationが進み、間質には血管が既に完成しており、上皮は単層で細胞質にはグリコーゲンだと考えられる空胞を有していた。これらの観察結果から、側脳室脈絡叢はparaphysisに対して近位の部分で主に増殖し、分化したのち、遠位部分に押し出されていくのではないかと考えられた。組織学的に低分化な領域は前方、正中側に存在するなだらかな表面の領域に合致し、高分化な領域は不規則な凹凸や、大きな隆起のある領域に合致した。考察; 上記の形態計測学的な解析と組織学的な観察結果をまとめることによって、従来提唱されていた側脳室脈絡叢の発生段階を、より細かなCSに応じて細分化した。本研究で得られた結果は、胚子期の脈絡叢の発生を精確に定量化し、胚子期の脈絡叢の発生を評価する基準値になる可能性を示した。今後、個体数を増やしさらに精確性を増すことで、胎児早期診断の発展に貢献することが期待される。

4. Shiraishi N, Nakashima T, Yamada S, Uwabe C, Kose K, Takakuwa T, Morphogenesis of lateral choroid plexus during human embryonic period, Anat Rec (Hoboken). 2013 Apr;296(4):692-700. doi: 10.1002/ar.22662

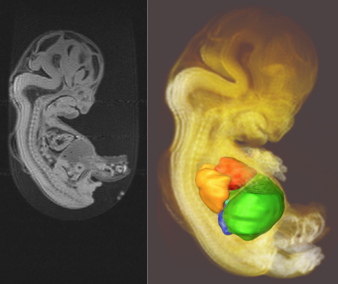

ヒト胚子期における周辺臓器による肝臓の形態形成への影響

胚子期において肝臓は腹腔内最大の実質器官であり、造血・代謝を担い、胚子や胎児の成長に大きく影響を与えている。しかし胚子の肝臓の発生、特に形態の変化に関しては現在ほとんど知られていない。そこでMR顕微鏡によって撮像された約1200例の胚子MR画像のうちCarnegie Stage(CS)14~23の67例を用いて、胚子期の肝臓の形態学的解析、形態計測学的解析及び肝内血管系の解析を行った。形態学的解析では胚子における肝臓及び周辺器官である心臓・肺・胃・後腹膜器官の立体画像を作成し、肝臓の形態学的変化を観察した。その結果、肝臓はCSと連動して周辺器官による陥凹や平面の形成、およびその消失という特徴的な形態変化を起こしていることが明らかになった。肝臓は頭側では心臓と接しており、CS17・18において心陥凹を形成する。心陥凹はCS20で消失し、CS22・23では横隔膜により隆起が形成される。背側では胃と接しており、CS15から胃陥凹を形成している。胃陥凹は胃の発達に伴って胃全体を覆うように変化する一方、十二指腸球部によりCS19から平面を形成する。背側右方ではCS20以降副腎陥凹が形成される。また腹側ではCS17・18に臍陥凹が形成されるが、CS20には消失する。一方で肺、左側副腎、後腎、生殖腺は肝臓に隣接しているが、形態学的な影響は明らかでない。これらの結果から、各CSにおける肝臓の形態とその変化を詳細に知ることができ、また肝臓は心臓・横隔膜・胃・右副腎の形態を反映していることがわかった。これは肝臓を観察することで肝臓だけでなく周辺器官の形成不全や形態異常を発見できることを意味する。形態計測学的解析では計測した肝臓の容積・断面積・3次元的分布、及び胚子の体積・腹部断面積・Trunk Height(TH)の全てにおいてCSが進むとともに値が増 加した。また、各CSにおける肝臓の縦径に対する横径及び厚みの比を計算するとCS14から17では値が増加、CS17から19では減少する傾向がみられた。肝臓の縦径に対するTHの比を計算するとCS14から17においてはほぼ一定であるが、CS17から19において急激に増加し、しかしCS20から23では再び変化が小さくなる。これは肝臓はCS17までは主に横断面における平面状の発生が進むに対して、CS18からは頭尾方向への発生が顕著である事を意味する。これらの結果から、肝臓の発生における計測基準を設け、より明確に肝臓の発生の様子を表すことができたと考えられる。肝内血管系の解析では、各CSにおける主要な肝内血管の形成状態とその位置関係を観察した。CS17以降では約70%の胚子において左・中・右肝静脈が見られ、血管形成においてもCSとの相関が見られた。本論文では胚子期における肝臓の発生及び周辺器官との関係を詳細に表すことができたといえる。将来的には妊娠初期の胎児診断における重要な基礎的データとなると考えられる。

1. Hirose A, Yamada S, Takakuwa T et al, Embryonic liver morphology and morphometry by magnetic resonance microscopic imaging , Anat Rec (Hoboken). 2012 Jan;295(1):51-9. (概要)

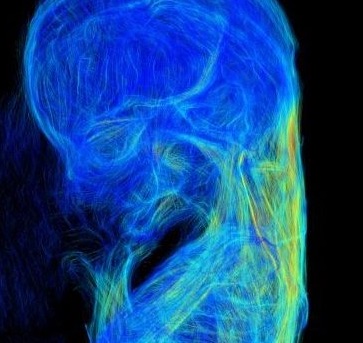

ヒト胚子期における脳神経管の形態計測学的解析

ヒト胚子の脳室立体像

本研究では、ヒト胚子期の脳神経管及び脳室の形態学的特徴の変化を発生段階の指標であるカーネギー発生段階(CS)ごとに形態計測学的に解析し、発生過程を定量化した。MR顕微鏡で撮像された1204体の胚子MR画像の中で、外表形態及び脳、脊髄に明らかな異常が見られない胚子合計177個体を用いて、脳神経管の平面画像と脳室の平面・立体像を作成し、解析を行った。脳神経管は、マクロ形態を用いて前脳、中脳、菱脳に区分し脳胞長を計測した。脳室は、各CSの胚子が一方向から観察できる頭尾軸を設定し、脳室線、体積、幾何学的図形への近似による計測を行った。脳神経管の計測では、脳胞背側長、腹側長はCS18からCS23の間は増加し、背側の方が増加量が4.2倍多かった。前脳、中脳、菱脳に区分し比較すると、背側、腹側とも前脳の増加量が最も多く背側は腹側の3倍以上であった。これらの結果は、胚子期の脳胞発生の特徴である終脳の急速な増大を反映していると考えられた。 側脳室の側面から計測した背側線、腹側線は、CS16からCS23の間は大きく増加し、特に背側はCS20からCS23の間では9.10mmと著明に増加した。体積もCS16からCS23の間は大きく増加し、特にCS20からCS23の間では94.87mm3と著明に増加した。側面から見た背腹線の円弧への近似では、CS16からCS18の間は中心角は背側、腹側とも増減がほぼ見られず半径のみが増加し、CS18からCS23の間では中心角、半径は背側、腹側ともに増加した。これらの結果は、終脳が「CS19になると頭側方向に大きくなり、CS22、23には間脳全体を覆い形態的にも湾曲し大脳半球の”回転”も起こり始める」というこれまでの知見に合致すると考えられた。側脳室の定量的評価は、胚子期の終脳実質部分がそれほど発達せず側脳室の計測は終脳の発生変化を反映すると考えられることから、有用であると考えられた。第4脳室の側面から計測した背側線、腹側線は、CS16からCS23の間は背側は3.01 mm、腹側は2.20 mmを推移し大きな変化は見られなかった。頭側から観察した計測値はCS16からCS18の間は左右、背腹最大長とも増加したが、CS18からCS 23の間では左右長は増加したが、背腹長は増減はほぼ見られなかった。体積はCS16からCS18の間は14.50mm3増加し、CS18からCS 21の間では6.77mm3減少し、CS 21以降は再び増加した。これらの結果は、CS17頃から顕著になる橋屈がCS 20、21では小さくなることを反映していると考えられた。 本研究で得られた結果は、胚子期の脳神経管の発生を精確に定量化し、胚子期の脳神経管の発生を評価する基準値になる可能性を示した。今後、個体数を増やしさらに精確性を増すことで、胎児早期診断の発展に貢献することが期待される。

2. Nakashima T, Hirose A, Yamada S, Uwabe C, Kose K, Takakuwa T, Morphometric analysis of the brain vesicles during the human embryonic period by magnetic resonance microscopic imaging, Congenit Anom (Kyoto). 2012 Mar;52(1):55-8 , doi; 10.1111/j.1741-4520.2011.00345.x (概要), [OpenAccess]

4回生から約3年かけた力作になりました。英語論文として発表することもできました。ご苦労様でした。

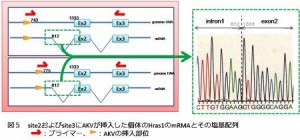

癌Hras1遺伝子はSL/Khマウスにおいてリンパ腫発症時にみられる レトロウイルス挿入好発部位のひとつである 金谷和哉

SL/Khマウスはproto-SL、AKRをprogenitorとする近交系マウスで、90%以上が6カ月齢以内にpre-Bリンパ腫を自然発症する。このマウスは遺伝的に内在性マウス白血病レトロウイルスのひとつであるAKV-1の挿入を獲得している。SL/Khマウスにおけるリンパ腫発症において、プロウイルス由来のレトロウイルスが宿主ゲノム内へと後天的に再挿入することに起因した癌遺伝子活性化の可能性を考え、pre-Bリンパ腫を発症したSL/Khマウス個体のStat5a 、Evi3 、c-myc 、N-myc 、Stat5b などが同定されているが、今回新たにマウス第7染色体上の癌遺伝子Hras1 のexon1およびintron1領域が挿入好発部位であることが明らかになった。挿入部位は近接する3か所に限定されており、同部位へのAKV-1挿入はリンパ腫を発症したSL/Khマウス130個体中7個体(5.4%)で認められた。挿入部位はHras1 遺伝子のタンパク翻訳領域の上流に位置しており、翻訳されるタンパクは欠損や変異のない機能的なタンパクであると考えられる。AKV-1挿入ありの個体においてHras1 遺伝子および融合遺伝子の発現の有無を検討したところ、検討したすべての個体でHras1 遺伝子の発現が認められ、AKV-1のプロモーターによる発現であることがわかった。AKV-1とマウスの融合遺伝子は検討した4個体中2個体でHras1 遺伝子のintron1領域の一部がスプライシングされたmRNAの発現が認められた。スプライシング部位はAKV-1挿入部位によらず共通していた。Hras1 遺伝子へのAKV-1の挿入によるマウス宿主への影響を評価するため、AKV-1挿入ありの個体と挿入なしの個体を用いてHras1 遺伝子およびHras1タンパクの発現量を検討した。遺伝子およびタンパクの発現量はAKV-1挿入ありの個体で高く、タンパク発現の上昇は有意であった(P=0.0038)。癌遺伝子Hras1 のタンパク発現の上昇が、リンパ腫を発症したSL/Khマウスにおいてその発癌の機序に何らかの関連性があるのではないかと考えられる。

B-lymphoblastic lymphoma(B-LBL)を自然発症するSL/Khマウスにおける内因性レトロウイルスの特定 丸山泰弘

SL/Khマウスはproto-SL、AKRをprogenitorとする近交系マウスで、生後約半年でその個体の90%以上がB細胞芽球型リンパ腫を自然発症する。これまでのサザンブロット(SB)解析で、このマウスは遺伝的に少なくとも7カ所への内在性マウス白血病レトロウイルス(MuLV)の挿入を獲得していると推察されている。このMuLVの挿入部位を特定し、その挿入が近傍遺伝子に影響を与えているか、それがリンパ腫の発症と関連があるかどうかを検討するために今回の研究を行った。

マウスgenomeを制限酵素で切断し、セルフライゲーション後、インバースPCR法を用いて挿入部の増幅を行った。得られたPCR産物を用いてダイレクトシーケンスを行い、データベースと比較検討した。その結果、以下の4か所の挿入部位が特定できた。

a:染色体2H2上で、挿入部位からセントロメア側に10761 baseのところに遺伝子、Commd7 が存在した。Commd7 は 全長約14Kbpで7個のExonを持つ遺伝子である。COMM domainはNF-κBの規制と、銅代謝の調整を行っているMURR1と相同性がある。

b:染色体15F1上で、挿入部位からテロメア側に5646 baseのところに遺伝子、olfr234 が存在した。olfr234 は全長522bpの遺伝子であり、臭いの感知に関係する受容体をコードしている。

c:染色体7A1上で、遺伝子Gltscr1 の第5イントロン領域にMuLVの挿入部位が存在した。Gltscr1 は全長28Kbpで14個のExonを持つ遺伝子で、乏突起膠腫の発症に関係しているが、詳しい機能はよくわかっていない。ヒトでは脳、肝臓など主要臓器に発現していることが報告されている。

d:染色体1A5上で挿入部位からテロメア側に42718 baseのところに遺伝子、Smap1 が存在した。Smap1 は全長75Kbpで10個のExonを持つ遺伝子である。骨髄のstromal細胞の表面分子をコードしており、赤血球産生に関係していると考えられている。

これらのうちGltscr1 は遺伝子内にMuLVの挿入部位が認められたことから、MuLV挿入がGltscr1 の発現に影響を及ぼしているかどうかを検討した。RT-PCR法を用いた定性的検討ではBALB/cマウスの脳、腎臓、肝臓、脾臓で遺伝子の発現が認められた。SL/Khマウスの脳、脾臓でも同様に発現が認められた。このことから、マウスにおいてもGltscr1 は主要臓器でヒトと同様に発現していると考えられた。

次に、Gltscr1 の発現をMuLV挿入部位の5’側(上流)、3’側(下流)に分けて定量的に検討した。上流では、BALB/cマウスの脾臓、SL/Khマウスの脳、脾臓、リンパ腫で発現が検出できたものの、BALB/cの脳では発現が検出できなかった。下流ではSL/Khマウスのリンパ腫で微弱な検出ができたものの、検討した他のsampleでは検出できなかった。コントロールとして用いたBALB/cマウスでの発現が検出できなかったので、MuLV挿入による影響を判断するには至らなかった。

Gltscr1 内へのMuLV挿入がリンパ腫の発症と関係するかどうかは引き続き検討する必要があると考えられた。