古典的な発生解剖学に記載されている形態学的特徴は、観察者が得た感覚的なものを含んでいる。その代表的なものとして解剖学的部位の‘移動’がある。‘移動’は、本当に移動する場合(migration)と、偏差成長の結果移動したように見える場合(differential growth)があり、発生期の器官の移動の多くは、differential growthで説明でき、Migrationでないと考えられている。次に示す、初歩的な多元解剖学的解析を用いた外耳、眼球の移動についての解析はdifferential growthについて新たな知見を与えた例である。

外耳の移動

『胚子期に外耳は顔の側方を頭側に移動して行く』と、多くの発生学の教科書に記載されている。この動きは”移動 (migration)”ではなく ”分化・成長 (differential growth)” で説明できるかどうかを、MRIデータを用いて、個体の中心に基準点をおき、位置変化の絶対値を検討した。

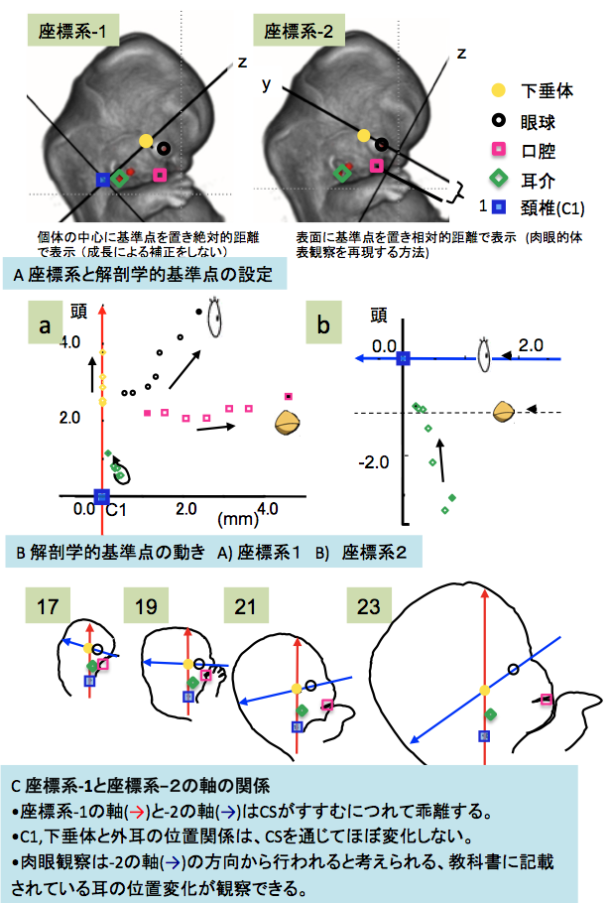

方法; MR顕微鏡を用いて撮像されたCarnegie Stage (CS)17-23に分類される171例の胚子画像を用いた。解剖学的目印(左右外耳(耳珠)、眼、口、下垂体、第1頸椎)を選抜しMR画像上で3次元座標を計測し、2種類の座標系(-1, 2)を用いて位置変化を表示した(図1A)。

座標系-1: 個体の中心に基準点を置き絶対的距離で表示 (位置変化が分化・成長によるか、移動によるかを見分ける方法) 。第1頸椎-下垂体を通る直線を基準 (z軸)とした。これは体軸を決定する脊索の走行にほぼ一致する。顔の大きさの絶対値を維持した(成長による補正をしない)

座標系-2: 表面に基準点を置き相対的距離で表示 (肉眼的体表観察を再現する方法)。眼、下垂体を通る平面を基準(xy平面)(顔を正面から観察するため)、口とxy平面の距離を一定(=1)になるように表し、顔の大きさを相対化した。

結果;外耳は顔を構成する他の解剖学的目印(眼、口)や下垂体と異なり、CSの進行しても頭/尾、背/腹軸方向の原点(頚椎C1)からの位置変化は比較的ゆるやかであった(図1B_a)。図には示していないが、正面からみるとCSの進行に伴い、外耳は他の解剖学的目印と同様、原点から離れていった。外耳の位置変化が眼、口等と異なるのは、両者が異なる顔面原基に由来するためと思われる。座標系−2に従って表示すると、外耳はCSがすすむと、尾側から大きく移動しCS23では口と頭との間に位置した(図1B_b)。

両者の見え方の違いを考察するために、胚子の倍率を変えずに座標系-1、−2の軸の関係を示した(図1C)。座標系-1の軸(→)と-2の軸(→)はCSがすすむにつれて乖離していく、つまり顔面を正面からみるための観察方向は大きく変化することがわかる。これは、顎の発達、頭蓋底の形成の影響によると考えられる。C1,下垂体と外耳の位置関係は、CSを通じてほぼ変化しない。一方、実際の肉眼外表観察では、座標系-2のように、目や口といった顔の表面にある解剖学的基準をもとに相対的な動きとして外耳の位置をとらえるため移動して見えるのであろう。古典的解析ではreference pointを標本の中心に近い内部にとることが困難であった。本研究は、立体情報の長所:外表の点と内部の構造とを連動できる、複数の時期の異なる個体を同一縮尺で重ね合わせられるという長所を持つ、を活かした解析方法といえる。

視覚器の位置の移動

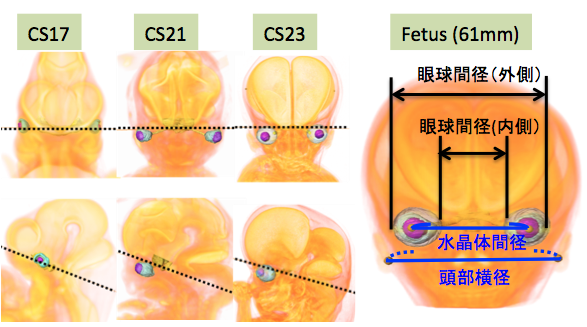

本研究では、ヒト胚子期、胎児期初期の個体(CRL12-85㎜)を位相CT、MRIで撮像した画像データを用いて、頭部における水晶体・眼球の立体的位置関係の変化について3次元座標を用いて検討した。

頭部における眼球の位置の変化 (図2)は、 CS17で外側を向いていた眼球は、徐々に腹側へ移動し、胎児期初期では成人とほぼ同じ方向(前方)を向いていた。CS17において頭蓋底面(図2点線)よりも頭側に位置していた眼球は、CS18以降は尾側に位置し、頭蓋底面に対して尾側を向くように移動していた。CS16~CS19での前脳の成長に伴い、視覚器が尾側へ移動し、中顔面(鼻隆起、上顎などの視覚器の周辺器官)の成長により胎児期に位置は決定されることがわかる。

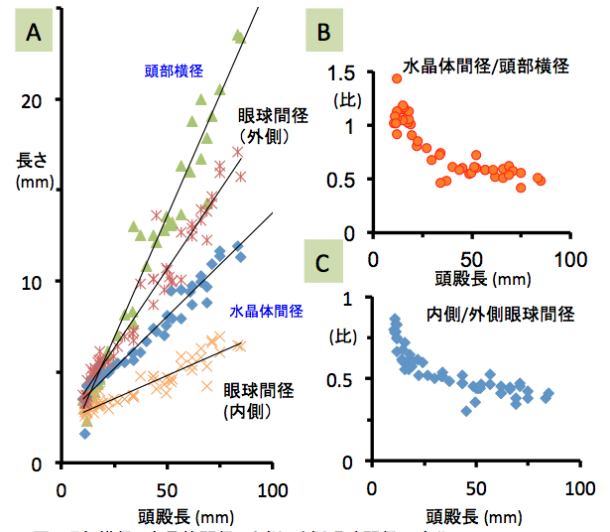

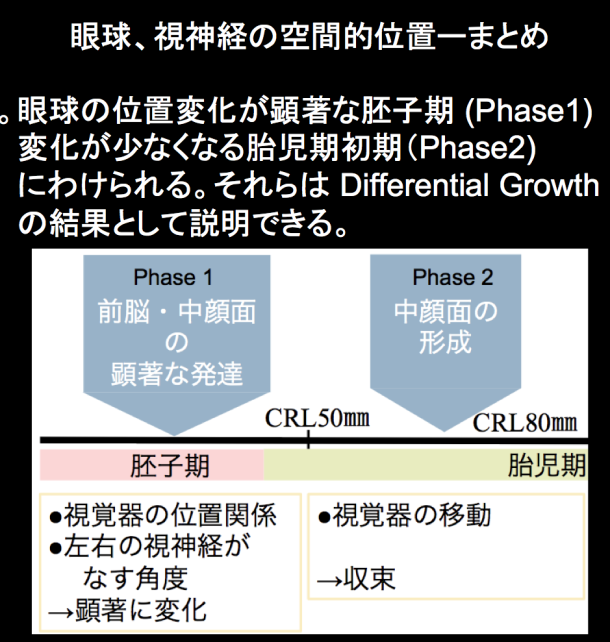

頭部横径、水晶体間径、外側・内側眼球間径値は頭殿長の増加に比例して直線的に増大した(図3A)。頭部横径に対する水晶体間距離の比は~CRL30㎜前後の胎児期初期にかけて急激に減少していたが、CRL40㎜以降の胎児期初期では変化があまりみられなくなり、0.4~0.5に収束した(成人は約0.48)(図3B)。内側/外側眼球間径もCRL40mm以降の胎児期ではあまり変化がみられなくなり0.4~0.5に収束した(図3C)。眼球の位置の移動も解剖学的領域が成長するなかで、それぞれの位置関係が変化し位置が決定されていく(differential growth)の結果で説明できると考えられる。

参考文献

Gasser RT. Evidence that some events of mammalian embryogenesis can result from differential growth, making migration unnecessary, Anat Rec B New Anat,289,53–63,2006.

Kagurasho M et al. Movement of the external ear in human embryo, Head Face Med.8, 2, 2012.

Osaka M et al. Positional changes of the ocular organs during craniofacial development, Anat Rec, 2017, in press.